发布时间:2025-09-17编辑:超级电容厂家浏览:0次

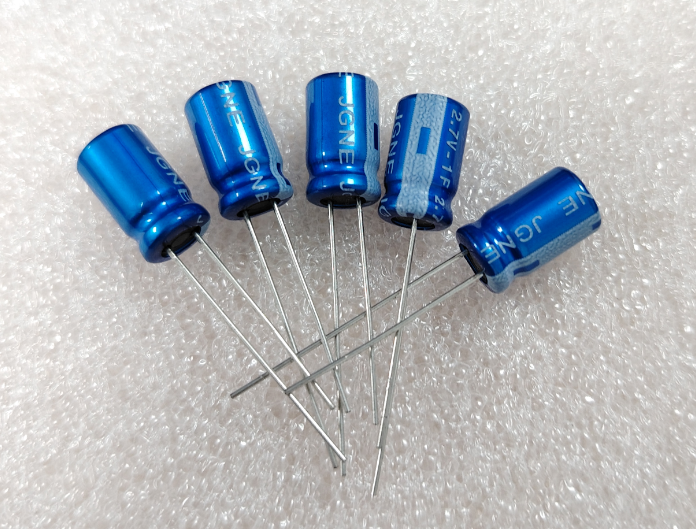

在能源存储领域,超级电容器凭借其高功率密度和快速充放电特性,成为电池技术的重要补充。其中,双电层超级电容器因其独特的储能机制备受关注。本文将从核心原理、结构组成到实际应用场景,深度解析这一技术背后的科学逻辑。

双电层储能机制:物理吸附的微观世界

双电层超级电容器的工作核心,可类比为“电荷的瞬时排队”。当电极材料(如活性炭或碳纤维)浸入电解质时,电极表面会自发吸引电解质中带有相反电荷的离子,形成仅数纳米厚的“电荷双胞胎层”——即双电层结构。这一过程不涉及化学反应,仅通过物理吸附实现电荷的快速聚集与释放,如同无数微型电容器在电极表面并联,从而产生远超传统电容的电容量。

以活性炭电极为例,其表面布满蜂窝状的微孔结构,展开后的实际表面积可达每克数千平方米,相当于一座足球场被压缩到指尖大小。这种设计使得电荷存储的“货架空间”成万倍增加,配合极短的离子迁移路径(通常小于0.5纳米),电流可像高速列车般在电极间穿梭。

结构设计:从材料到装配的精密工程

双电层超级电容器的性能与其结构设计密不可分。其典型构造包含三大核心组件:

高比表面积电极:活性炭、碳纳米管等材料通过特殊工艺制成多孔结构,如同微观世界的“褶皱海绵”,最大化电荷吸附位点。

离子导电介质:电解液充当电荷运输的“高速公路”,需具备高电导率和宽电化学窗口(通常工作电压低于3V),避免分解导致性能衰减。

精密隔离层:厚度仅微米级的隔膜如同“智能筛网”,既允许离子自由通过,又防止电极直接接触引发短路。

制造流程则需历经混浆、电极涂覆、组装注液等十余道工序,其中活化环节尤为关键——通过施加电压迫使电解液离子充分浸润电极孔隙,确保双电层结构均匀稳定。

充放电过程:能量流动的动态平衡

在充电阶段,外部电压驱动电子流向负极,正极表面吸附大量负离子,负极则富集正离子,形成镜像对称的双电层。这一过程类似“磁铁吸附铁屑”,仅需数秒即可完成电荷存储。放电时,电子通过外电路回流,吸附离子重新分散回电解液,能量释放效率可达95%以上,远高于电池的化学能转换模式。

值得注意的是,部分高性能器件还会引入赝电容机制——通过过渡金属氧化物等材料的表面氧化还原反应,实现电荷的额外存储。这种“物理+化学”的混合储能模式,犹如为超级电容器装上了“双引擎”。

性能优势:速度与寿命的极致平衡

双电层超级电容器的独特原理赋予其三大核心竞争力:

闪电充放电:单次充放电可在数秒内完成,适用于电网调频、电车再生制动等瞬时功率需求场景。

超长循环寿命:百万次充放电后容量保持率仍超80%,对比锂电池的千次循环指标,堪称储能界的“不老神话”。

宽温域适应性:-40℃至70℃环境下稳定工作,避免电池在极端温度下的性能断崖式下跌。

应用场景:从实验室到产业落地的跨越

目前该技术已在多个领域崭露头角:轨道交通中作为能量回收的“缓冲气囊”,风光发电系统中扮演电网波动的“稳压器”,甚至在智能电表、物联网设备中替代传统电池。随着材料工艺的突破(如石墨烯电极的应用),未来有望在新能源车启动系统、工业机器人动力模块等场景实现更深度渗透。

结语

双电层超级电容器通过巧妙的物理设计,将微观世界的电荷吸附转化为宏观可用的高效储能。这种“自然仿生”的工程智慧,不仅推动着能源技术的革新,更启示我们:有时,解决问题的答案就藏在物质相互作用的最基本法则之中。

下一篇:没有了

二维码扫一扫

二维码扫一扫

诺芯盛备案号:粤ICP备2022029173号 热销型号:纽扣常规系列 纽扣高温系列 卷绕常规系列 卷绕高温系列